시세조정 매매 사실 등 증거 불충분

권오수에 활용된 '계좌주 판단' 결론

尹대통령 장모 최은순씨도 '무혐의'

|

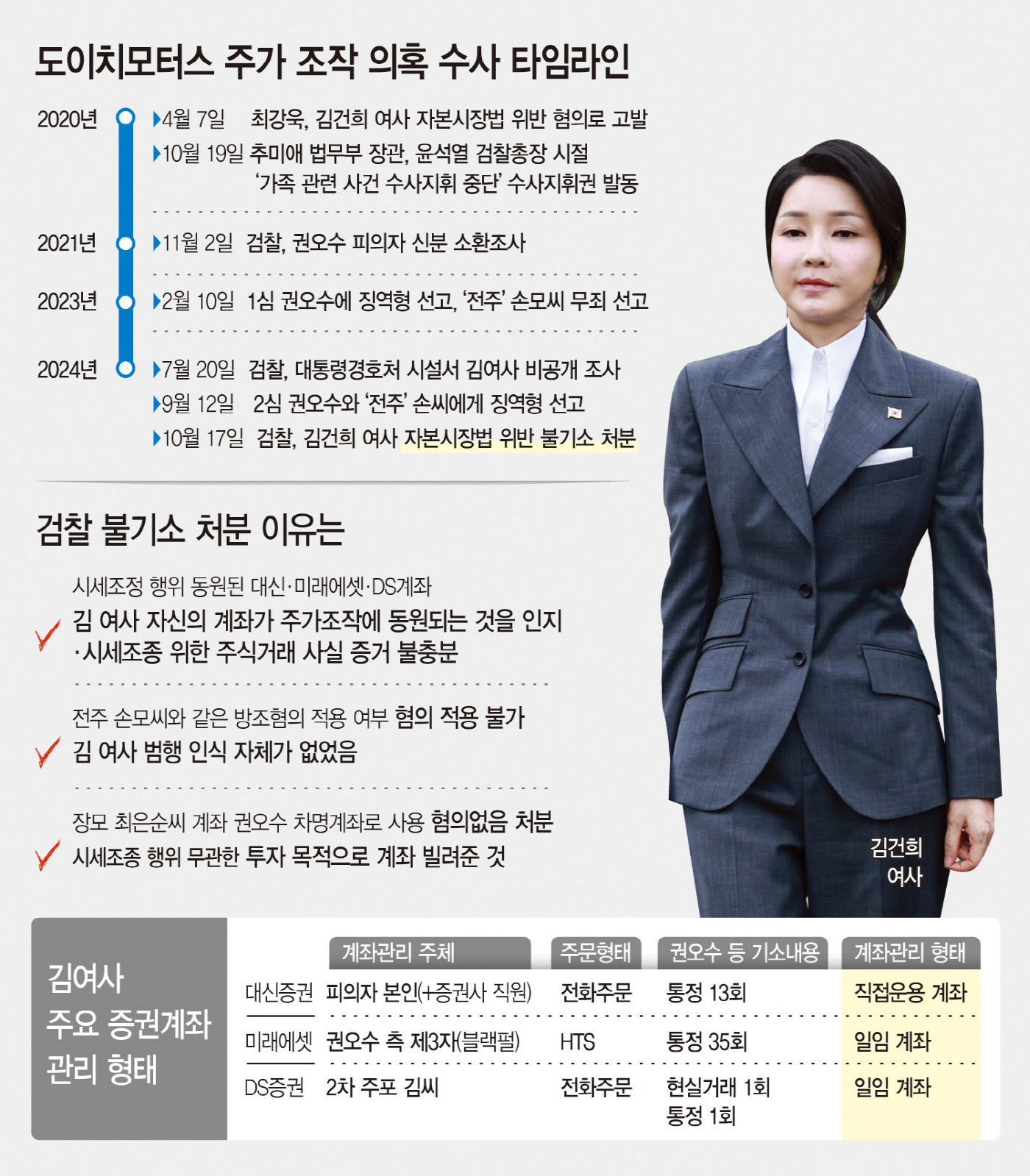

서울중앙지검 반부패수사2부(최재훈 부장검사)는 이날 김 여사의 자본시장법 위반 혐의에 대해 불기소 처분 관련 브리핑을 열고 "이 사건은 주범 권 전 회장이 주포 등과 함께 시세조종 범행을 진행하면서 주포들의 요청에 따라 수급 계좌나 주식을 확보함에 있어 도이치모터스 주식 상장 전부터 투자해 온 김 여사 등 '초기투자자들'의 계좌와 자금을 자신의 범행에 활용한 것이 사건의 실체로 판단된다"고 밝혔다.

주가조작을 빌미로 돈을 댄 '전주(錢主)'가 아닌 지인인 권 전 회장의 권유로 계좌를 제공한 '단순투자자'로 본 것이다.

검찰이 파악한 시세조종에 유용된 김 여사의 계좌는 6개로 앞서 기소된 권 전 회장 사건 1·2심 재판부는 이 중 3개(대신·미래에셋·DS증권)계좌가 동원됐다고 봤다.

하지만 검찰은 김 여사가 자신의 계좌가 주가조작에 동원되는 것을 인지했거나 주가조작 일당과 사전에 연락해 시세조종을 위해 주식을 매매했다는 사실을 뒷받침할 증거가 불충분하다고 봤다. 김 여사가 주가조작 주범들과 직접 연락한 증거나 정황이 없었고, 시세조종 관련자들 중 김 여사가 시세조종 범행을 공모했거나 주가관리 사실을 알 수 있었을 것이라는 등의 진술이 없었다는 것이다.

실제 1차 주포자 이모씨는 검찰 조사에서 "김 여사에게 시세조종 사실을 알린 적 없고, 김 여사는 주가관리 내지 주가부양 사실에 대해 몰랐을 것"이라고 진술한 것으로 파악됐다. 2차 주포 김모씨도 "김 여사는 권 전 회장이 주가관리를 한다는 것을 모르니 계좌를 맡겼던 것으로 생각한다. 당시 증권사 지점장으로 있으면서 주가관리를 하고 있다는 말을 할 이유가 없고 김 여사도 저를 증권사 지점장으로 만나 그런 생각을 하지는 않았을 것 같다"고 말했다.

검찰은 수사가 진행된 2020~2021년경 주포 이씨와 김씨 사이의 통화녹음을 살펴본 결과 주포들이 김 여사에 대해 권 전 회장의 지인으로서 '권 전 회장에게 활용된 계좌주' 정도로 인식했다고 판단했다.

검찰은 시세조종에 가담한 혐의를 받는 전주 손모씨 등과 투자 행태 또한 달라 김 여사의 방조 혐의도 적용할 수 없다고 판단했다. 항소심에서 방조 혐의가 인정된 손씨의 경우 단순한 전주가 아닌 전문투자자로서 주포 김씨의 요청에 따라 주식을 매매하면서 HTS로 직접 시세조종 주문(현실거래 426회 등)을 냈으며, 이전에도 김씨의 요청으로 다른 주식의 수급세력으로 동원된 전력이 있는 등 김 여사의 주식 매수 형태와 달라 단순 비교할 수 없다는 게 검찰의 결론이다.

최종적으로 검찰은 김 여사가 주식 관련 지식·전문성·경험 등이 부족하고 시세조종 관련 전력이 없는 점, 상장사 대표인 권 전 회장을 믿고 초기부터 회사 주식에 지속적으로 투자한 것인 점 등을 고려하면 권 전 회장이 시세조종 범행을 한다는 사실을 미필적으로도 인식 또는 예견하기 어려웠을 것으로 결론 내렸다.

한편 검찰은 초기투자자인 김 여사의 모친 최은순씨 등 다른 계좌주들에 대해서도 김 여사와 유사하게 권 전 회장을 신뢰해 투자를 계속하던 과정에서 권 전 회장의 소개·요청 등으로 자금 또는 계좌를 제공한 것일 뿐 권 전 회장 등의 시세조종 범행을 인식했다고 볼 명확한 증거가 없다며 불기소 처분했다.