전 세계 80개종 개발중…중국·러시아 상용화

크기는 100분의1, 위험성은 1000분의1 수준

과제도 산적…단가 하락·글로벌 규제기준 필요

|

23일 업계에 따르면 최근 제11차 전력수급기본계획(전기본)이 확정되면서 2035~2036년 중 국내에 SMR이 첫 가동될 예정이다. 지난 2021년 혁신형 SMR(i-SMR) 개발을 추진한 한국수력원자력은 2022년 6월 예비타당성 조사를 통과한 후 2023년부터 국가 연구개발사업으로 진행 중이다. 한수원은 지난 2023년 기본설계를 완료했고, 올해 표준설계 완료 후 2028년까지 표준설계인가 취득을 목표로 하고 있다.

SMR은 우리가 떠올리는 대형원전을 100분의 1 크기로 줄인 소형 원자로를 말한다. 원전 핵심인 원자로·증기발생기·냉각재 펌프·가압기 등을 하나의 모듈(통)에 담은 것이다. 대형 원전보다 훨씬 작지만 전기출력은 대형원전의 3분의1~4분의1 수준으로 내면서 경제성이 뛰어나다는 평가를 받는다. 또 위험은 오히려 1000분의1 줄어들면서 차세대 에너지원으로 주목받고 있다.

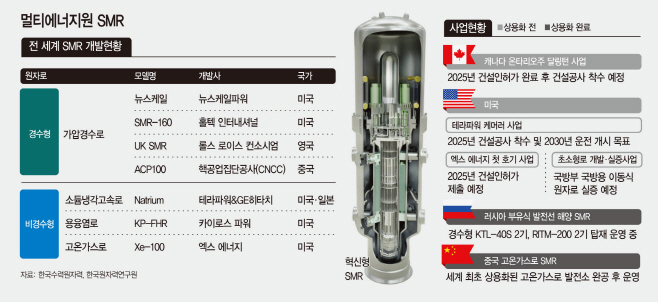

이 때문에 전 세계적으로 80여종의 SMR이 개발 중이다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 SMR 개발에 도전장을 내밀었다. 트럼프 행정부는 2030년까지 최소 10기의 SMR 발전소를 짓겠다는 목표를 세웠다. 미국 에너지부(DOE)는 2035년까지 미국 신규 원전 발전량의 30%가 SMR로 대체될 것으로 예측했다. IEA에 따르면 2050년 글로벌 SMR 수요는 400GWe(기가와트일렉트릭)까지 증가할 전망이다. 현재 상용화가 된 곳은 러시아와 중국이다. 이들 역시 실제 SMR 가동까지 예상보다 2배 긴 약 10년이 걸렸다.

SMR이 성장성을 크게 인정받는 이유 중 하나는 '안전성'이다. 이 때문에 분산에너지원으로써 주목받고 있다. 통상 대형원전은 반경 20~30㎞ 수준의 방사선비상계획구역(EPZ)를 확보해야 하지만, SMR은 400~500m 수준이면 된다. 즉 수요지 인근에서 설치 및 전력 생산이 가능하다. 한수원도 분산에너지원으로서 활용 가치가 높다는 판단에 스마트도시모델(SSNC)을 추진 중이다. 정범진 경희대 원자력공학과 교수는 "SMR은 EPZ 구역 자체가 거의 없다시피 하기에 수요지 인근에 가져갈 수 있다는 장점이 있다"며 "특히 스마트시티는 도시 안에서 원자력·재생에너지·석탄화력·LNG(액화천연가스) 등 전원을 총괄하는 것인데, SMR은 일반 대형원전과 달리 출력제어 시스템이 갖춰져 있어 이에 용이하다"고 설명했다.

남은 과제도 있다. 현재 우리나라에는 냉각재로 물을 사용하는 '경수로형' 경우 기존 대형원전과 원리는 유사하므로 SMR의 혁신기술을 적용할 수 있도록 법·규제 체제를 개선하면 되지만, 물 이외의 냉각재를 사용하는 '비경수로형' SMR의 경우 법·규제 체제를 처음부터 다시 만들어야 한다. 모든 것을 새로 만들고, 원자력안전위원회 등 규제기관에 인증을 받아야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 든다. 현재 국가 연구개발 사업인 'i-SMR' 역시 올해 중 규제체계가 마련될 예정이다.

특히 전문가들은 글로벌 규제기준이 확립돼야 한다는 의견이다. 정 교수는 "우리나라에서 허가 받은 SMR 모듈을 해외 수출 하려면 미국·프랑스 등 다른 국가에서도 허가를 받아야 한다. 국제적으로 원자력안전규제기준이 확립돼야 한다"고 강조했다. SMR 단가를 낮추는 것도 숙제다. 통상 SMR은 아직 건설단가가 대형원전의 2.5배, 발전 단가는 1.8배 수준이다. 정 교수는 "SMR은 기본적으로 크기가 작기 때문에 규모의 경제를 얻을 수 없지만, 또 단가는 대형원전보다도 비싸다"며 "대량생산 체제를 만들어서 단가를 낮추는 것이 필요하다"고 덧붙였다.